PARE DE FAZER SENTIDO: O Amor à MuDança nos Talking Heads (Sobre o filme-show de J. Demme, 1984)

UM FILME-SHOW FREAK-PUNK RENOVA A ARTE CONTEMPORÂNEA

Stop Making Sense é uma obra iconoclássica, um OVNI no cenário cultural que ao desembarcar transformou tudo: iconoclastia a princípio bizarra e estranha, entrou para o cânone como espécimen inesquecível de arte transformadora. Exploro neste hipertexto-multimídia (que permite ao internauta viajar em fragmentos da própria obra comentada e analisada) alguns dos porquês – muitos deles para além da Razão – que me fazem amar este filme e a ele retornar como a uma Fonte. Algo faminto e voraz em mim adora ir devorar este algo de que os Talkings Heads, testemunhados sob a direção das lentes de Jonathan Demme, oferecem em profusão. Criatividade em comunhão.

Pode até ser que a arte tenha sido inventada pelos humanos como uma insurreição contra o absurdo, ou seja, um levante do Esquadrão do Sentido contra o reinado da insignificância. Acossados pela finitude, ameaçados pela morte, rodeados pela estupidez, precisamos construir obras significativas em meio a um mundo que frequentemente nos agride (e às vezes no diverte) com altas doses de non-sense (e não só dentro das peças de Beckett ou Ionesco).

O problema é que tudo está sujeito a excessos – e sentido demais pode ser enjoativo. Racionalismo demais pode dar engulhos. E uma arte que quisesse veicular moralidade ou teorias correria o risco de ser de uma insuportável chatura. Se fosse para falar em grego, eu diria que o animal político e simbólico que somos, dotado de um lógos faminto por sentido, pode acabar por cair numa húbris de racionalismo em que exageramos na dose devida do pharmákon: a razão se transforma de remédio em veneno.

A arte com logorréia, obcecada em fazer sentido, em ser clara e apolínea, expulsa não só Dioniso e suas bacantes do palco: Apolo com elefantíase expulsa também boa parte da platéia do teatro e do cinema. Pois somos famintos não só por sentido, mas também por comunhão. Há em nós um ímpeto fusional, uma urge towards the other, uma força que nos conduz na direção da alteridade e das possíveis alianças que podemos estabelecer com o que nos é alheio e estranho (por enquanto), mas que pode devir aliado e amigo.

Stop Making Sense, estas obra-prima do cinema musical, está cheio de provocações finas sobre a arte e suas funções sociais: não se trata simplesmente de um imperativo – “pare de fazer sentido!” – que diluísse tudo que makes sense num caos disforme que deixaria o receptor da obra naquela indigesta posição do “não entendi porra nenhuma”. Dá pra entender direitinho, mas o que é preciso é desligar a razão imperante e abrir os sentidos a este caldeirão – os Talking Heads filmados por Demme exigem de nós abertura à stésis, e não juízo raciociante e distanciamento crítico…

O filme de Jonathan Demme, construído a partir de 3 shows dos Cabeça Falantes em Los Angeles (Hollywood) no ano de 1983, faz sim todo o sentido – ainda que seja um sentido outro em relação ao logocentrismo dominante.

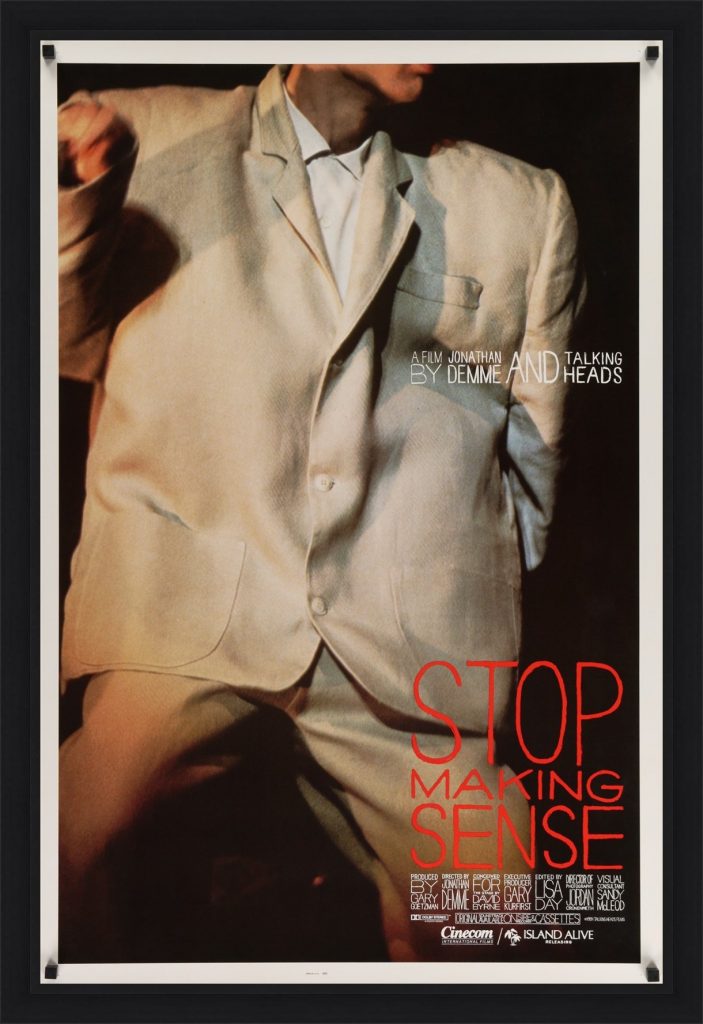

Para explicar melhor o que quero dizer com isto, não vejo ícone melhor do que David Byrne vestindo um terno tamanho GGG, que o faz parecer bastante ridículo e disforme, mas que tem um sentido revelado pela sarcástica auto-entrevista em que Byrne explica-se sobre a obra: ele queria que sua cabeça aparecesse menor do que realmente era, e o jeito mais simples e artesanal de produzir tal efeito era aderir a uma fantasia que aumentasse seu corpo, de modo que, pelo contraste, ele aparecesse dotado de uma cabecinha…

Os Talking Heads estão muito bem representados por este símbolo icônico: David Byrne e sua cabecinha miniaturizada por efeito da amplificação de outros elementos. Menos cabeça e mais quadril; menos lógos e mais Eros; menos normalidade, mais tempero queer – é por aí que transitam estas cabeças falantes, às vezes importunando e fazendo balançar o mundo às vezes pétreo das cabeças pensantes.

Contra o logocentrismo, contra as ambições desmedidas do prog (Complexo de Épico ao extremo!), a banda emergiu com a maré punk – em especial a Nova Onda de que participaram Wire, Blondie, Elvis Costello, Buzzcocks, Minutemen etc. – e aderiu a uma certa estética back to basics: menos palavrório, mais rítmica selvagem; menos seriedade, mais senso lúdico levado a extremos; jamais medo do absurdo (este, aliás, apesar das conotações negativas que emprestamos a ele, também é um dos segredos do humor – muitas vezes a revelação súbita do absurdo é… engraçada!).

Não surpreende a ninguém que tenha sido justamente David Byrne o responsável pela descoberta internacional da obra de Tom Zé, um dos artistas que se insurgiu contra o Complexo de Épico. Ao levar o tomzézísmo para a Aldeia Global através dos lançamentos da Luaka Bop, Byrne manifestou sua adesão a um projeto estético onde a obsessão com sentidos racionais colapsa diante de uma criatividade mais ampla, mais louca, mais dionisíaca, mais queer. Experimentalismo da criatividade selvagem, fluindo para além das barragens do racional e do instituído. Nisto Tom Zé e David Byrne são gênios análogos, que comungam no âmago apesar da distância entre Irará na Bahia e a Escócia onde nasceu o líder dos Talking Heads.

O que Stop Making Sense revela é uma das bandas mais coesas, criativas e atípicas do planeta, em pleno transe rítmico, abraçando a mudança e a mescla, em cima de um palco mutante. “Psycho Killer”, o hit presente no álbum de estréia da banda (1977), abre o freakshow com Byrne solitário, fazendo voz-e-violão junto com um soundsystem bem anos 1980 que está no chão bombando o beat. Aí já se revela o formidável performer que é Byrne, esparramando-se por aquele palco imenso numa dança bêbada, mas sem perder o ritmo. Há momentos de gags quase chaplinesca nesta performance – mas neste início, Byrne ainda brilha sozinho, enquanto o palco e seus espaços amplos aguarda as mutações que virão.

Na segunda música, a baixista Tina Weymouth faz sua entrada e a dupla ataca “Heaven” – nome de um boteco onde uma certa banda costuma tocar o mesmo hit todas as noites. Sempre percebi esta música como uma crítica cifrada contra a mesmice, contra a imobilidade, contra o homogêneo, contra a repetição nauseante do mesmo.

Imaginem que chatura insuportável um pub que tivesse, todas as noites, a mesma banda tocando o mesmo repertório, ad infinitum – visão do Inferno! “Heaven” está cheio de pedradas irônicas lançadas contra o “exactly the same” que a letra menciona várias vezes, fazendo uma zoeira com aqueles que acham fun a repetição do idêntico e a padronização dos comportamentos (uma festa em que todo mundo vá embora no mesmo horário, onde todo mundo curta a mesma “favorite song” num repeat sem fim).

Podem achar que tô viajando na maionese, mas esta música me diz, de maneira críptica e cifrada, que seria insuportável um Paraíso de mesmice – se no Céu sempre toca a mesma música, tô fora, me leve agora para a Cacofonia deliciosa do Inferno! Sempre achei que Lúcifer era o personagem mais interessante do Paraíso Perdido de Milton… E se no bar “Heaven” nada nunca acontece, eu não vou pagar o ingresso! Já no baile punk dos infernos a entrada é free e a gente também…

A canção acaba sendo também uma crítica velada ao consumidor de música da cultura de massas que vira a cara diante de sonoridades mais experimentais e estéticas mais ousadas. Conformistas do gosto, querem sempre a fórmula de sucesso reaplicada – o mesmo hit voltando, exactly the same, sem acordes dissonantes, nem palavras desconhecidas, nem muito menos ritmos africanos ou onomatopéias doidonas!

Os Talking Heads haviam se notabilizado, no final dos anos 1970 e começo dos 1980, justamente pela ousadia de experimentar – cantando em línguas inventadas no disco de 1979, Fear of Music (“I Zimbra”), ou incorporando à sua sonoridade todo um aparato rítmico tributário da música africana no álbum Remain in Light (1980).

Este disco é aliás uma das obras-primas maiores na história da música ocidental contemporânea justamente pela coragem de sua hibridização entre a vivacidade do punk new wave e a poliritmia africana, num mix inédito que depois inspirará inúmeros seguidores (a exemplo do TV On The Radio e do Vampire Weekend). Recentemente, a nigeriana Angélique Kidjo regravou o álbum inteiro e re-estabeleceu profícuas pontes entre os EUA do avant-guardismo art-punk e a África dos rítmicos extasiantes e danças de complexidade estonteante.

À época das filmagens de Stop Making Sense, a banda já havia lançado Speaking in Tongues (1983) e estava numa espécie de ápice do processo de transformar um palco numa espécie de caldeirão performático onde todas as barreiras de gênero, classe e raça caíam por terra. Barreiras incineradas numa orgia da conjunção. Carnal inclusive. Sobretudo na carnalidade ritmicamente induzida que nos deixa todos juntos numa superpessoa só.

O que tanto adoro neste filme, o que me faz voltar a ele para revê-lo, é o sentimento de comunhão que ele me comunica, sem que isto passe por nada remotamente parecido a uma religiosidade institucionalizada ou por uma espiritualidade séria, marcada pelo Complexo de Messias. Byrne não tem nada de guru nem de messias; é um queer-xamã, um punk-geek, querendo nos levar a transcender nossos limites, auxiliado nisto por seus amigos-aliados. Estas cabeças falantes na verdade são corpos dançantes – e tudo nesta banda é ironia, provocação e boas doses de deboche.

Os Talking Heads encenam uma espécie de sabá dioníaco, de festa pagã, engraçadérrima e animada, onde branquitude e negritude, masculinidade e feminilidade, riqueza e pobreza, param de importar diante do concreto pulsar de um coletivo comungar. E esta comunhão laica, pós-fé, ainda que “retrô” no sentido de reconexão com uma certa África ou uma certa Grécia dionisíaca, nasce por efeito de uma música que congrega e que arrebata através sobretudo do cimento invisível do ritmo.

O genial cineasta que foi Demme (anos depois, ele marcaria a história da 7ª arte com “O Silêncio dos Inocentes”, “Filadélfia”, “Beloved”, dentre outros), soube captar muito bem a dinâmica metamórfica que os Cabeças Falantes quiseram demonstrar neste espetáculo. O palco vai sendo preenchido aos poucos: depois de Byrne solitário e depois do duo com Tina, a 3ª faixa introduz a bateria de Chris Frantz; na 4ª canção, a guitarra de Jerry Harrisson acha seu emprego e encorpa “Found a Job”.

Este filme-show institui um palco que é uma verdadeira máquina diferencial (para evocar o livro sci-fi de Gibson e Sterling): o palco vai sendo “decorado” com novos elementos conforme o fluxo audiovisual progride, de onde resulta um senso de dinâmica e de metamorfose que tem tudo a ver com a queerdade dos Heads. Eles poderiam iniciar um movimento chamado Orgulho Freak, para horror dos normopatas de todo o mundo – vieram talvez de alguma galáxia distante e desembarcaram entre nós desde seus OVNIs para “botar fogo na casa” da Normose dominante.

O que quero dizer, trocando em miúdos, é que este filme nos conduz a repensar todos os nossos conceitos sobre o que é um palco: ele aqui se parece com uma área em obras, onde se explicita o men at work no labor da poiésis. Tanto que a filmagem não se preocupa em esconder os roadies e funcionários de backstage, que circulam livremente frente às câmeras, montando plataformas, num leva-e-trás de instrumentos e equipamentos que torna o palco alguma espécie de equivalente cênico de Gregor Samsa.

Não se trata apenas de mudanças técnicas que tornam a parafernália do palco cada vez mais arrojada, a própria conceituação vai mudando, os próprios sentidos construídos são dinâmicos. Na 5ª faixa, a África é quem toma conta de um palco para não mais largá-lo depois com a introdução da percussão de tambores ancestrais e dançarinas black de requebros sensuais – perfeita encarnação da canção “Slippery People”. Na 6ª faixa, a casa toda já está pegando fogo com o hit “Burning Down the House”, com o nasty weather da letra evocado com toda a força de uma big band extremamente bem ensaiada. A tecladeira começa a comer solta, a dança se liberta, a platéia começa a ser incinerada em seu imobilismo – naquele microcosmo, a música instaurou um regime concreto onde tudo flui.

https://www.youtube.com/watch?v=HFS2oz-i3Ik

https://www.youtube.com/watch?v=FBUe_v6Mi70

A máquina diferencial do filme-show segue seu percurso, infatigável, ultrapassando os tempos de guerra – “Life During Wartime”, em que acabou a discow e o CBGBs, agora é só tiro e cadáveres produzidos pela tecnologia bélica! , para seguir brincando de flippy floppy nos pântanos do viver. Sobre o palco que apelidamos de Gregor Samsa, testemunhos as metamorfoses dos corpos: as coreografias se complexificam, as sinergias se destravam, tudo pulsa com uma espécie de culto do Sagrado Selvagem (para evocar as teorias sociológicas de Roger Bastide).

O suor escorre pelos cabelos de Byrne, que se joga no chão e se usa como pano, que pula e roda e pedala sem bike. A fisicalidade da performance de todos os músicos-dançarinos exorbita. Byrne, sem medo de gastar suas energias, corre pelo palco feito um maratonista. Volta ao mic a tempo de fazer uns passinhos em sync com os outros músicos para um apoteótico finale. A máquina diferencial ganha também 3 telões com palavras projetadas, enquanto Byrne segue suas bizarrices, bailando com um lustre aceso ou aderindo à Dança do Epilético em “Once in a Lifetime”.

Uma das obras-primas dos Talking Heads, “Once in a Lifetime” é uma reflexão sobre o Tempo encapsulada em 4 minutos de duração – mas capaz de dizer mais do que as 200.000 horas necessárias para decifrar Ser e Tempo de Heidegger. A expressão “same as it ever was” evoca a costumeira diatribe de Byrne contra a mesmice, presente também (como já dissemos parágrafos acima) em “Heaven”. O eu-lírico manda uma espécie da canção-carta para um certo alguém que deixou o tempo correr sem se apossar dele, como “water flowing underground”, e que percebe-se afinal de contas arrastado pela correnteza da qual procurou se exilar.

Para mim, a canção fala sobre a experiência que às vezes temos de “primeira e última vez na vida que isto se passa”, uma espécie de epifania temporal que só ocorre quando acordamos para a onipresença do que Gilberto Gil chamou de “o deus Mudança” (o único deus que existe, if you ask me). “Under the rocks and stones / There is water underground”, canta Byrne, à la Heráclito. O sujeito apegado à sua mansão e a seu carrão percebe que a correnteza da mudança o levou para um espaço de confusão que diluiu suas certezas e estilhaçou sua identidade. Quem queria ser estátua se vê fluidificado.

Em Stop Making Sense, todo o gênio fílmico de Demme e toda a expressividade performática dos Heads se unem para emprestar à canção todo o seu poderio expressivo. O deus Mu-dança manifesta-se na Dança, e este filme-show armou uma máquina diferencial justamente para te fazer ter a epifania e embasbacado dizer: puta madre, nunca antes na minha vida eu tinha visto um show tão doidera!

Ainda tem espaço no corpo múltiplo deste Gregor Samsa coletivo para que o Tom Tom Club, banda spin-off dos Talking Heads, mostrar seus talentos rítmicos e lúdicos enquanto Byrne recupera o fôlego. Ele volta de ternão e cabecinha, diminuindo ainda mais a logorréia para que o lúdico possa se manifestar com ainda mais força. Revela-se um humorista exercitando a caricatura através da vestimenta. Livre pois sem medo do ridículo, nunca paralisado pelo temor do juízo alheio, confiante em seu próprio senso estético incomum. Rebolando com aquelas calças GGG, solta um verso que é icônico de todo o percurso Talking Headsiano sobre a Terra:

– I don’t care how impossible it seems.

De fato, eis uma banda que nunca se importou sobre o quão impossível parece fazer o que de fato fizeram. Neste ponto do fluxo fílmico, do culto ao deus Mu-dança, a platéia já chaqualha o esqueleto. O soul e o funk tomaram conta do que começou com a sonoridade do punk new wave circa 77. O Talking Heads já exibiu sua formidável capacidade de africanizar-se e transcender formas artísticas racialmente codificadas. Isto não é white boy funk, é na verdade a abertura extática ao híbrido, à mescla. É miscigenação musical em estado de graça. Quando o ápice do groove é atingido – talvez em “Take Me To The River”, tudo o que a gente quer é mesmo que a banda nos jogue na água e que a gente siga fluindo neste rítmico turbilhão. Drop me in the water!

Hoje, depois de algumas leituras da Teoria Queer e de anos de convívio com as facetas mais freak do movimento punk (adoro Richard Hell, Patti Smith, X-Ray Spex, Sleater-Kinney, Against Me! etc.), percebo os Talking Heads como um acontecimento singular na história da arte onde emerge uma espécie de orgulho queer, um desejo de ostentar anormalidade, um ímpeto criativo que tripudia sobre normas e regras fossilizadas.

Transpira neste filmaço, nesta obra-prima do audiovisual, na confluência entre música e cinema, um ethos da congregação pela música. Pulsando no mesmo ritmo, envolvidos pela mesma massa sonora oni-abrangente, sem o peso da seriedade excessiva ou da logorreia racionalista, os Talking Heads decolam com este seu Zeppelin psicodélico onde África, América e Europa transam indecorosamente. Tudo vai demolindo o “Complexo de Épico” de que nos fala Tom Zé e instaurando uma espécie de Odisséia do Ritmo e da Mescla.

O que adoro neste filme em que sou fissurado, o que me faz volta a ele como se fosse uma drug of choice de que às vezes sinto abstinência, o que me leva ao ímpeto de re-injetá-lo tantas vezes em meus sentidos e em meu cérebro como se fosse uma injeção de heroína, é também a alegria autêntica que nele transborda. Os sorrisos dos músicos, eu tenho certeza, são sinceros. O labor deles é feliz e eles não economizam suor neste métier. Se parar de fazer sentido significa mergulhar num coletivo que cultua o deus Mu-dança, para além de toda a razão, então aceito o imperativo e acolho a aventura lúdico, aderindo a novo imperativo nada categórico: stop making sense! E eu adicionaria: start making love with movement.

Os Talking Heads mostram na prática que não existe música sem movimento, nem sabedoria que não consista, em última análise, na concreção de um amor à correnteza fática que nos arrasta. O que sinto é gratidão, desejo de re-comunhão com esta maravilhosa nave fílmica, pois poucas obras-de-arte que pude apreciar nesta vida me ajudaram tanto a compreender o movimento, a mudança e a mescla como amáveis.

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, Setembro de 2020

https://www.youtube.com/watch?v=4xL7Ilh1DFI&

Fazer download do filme em torrent (via Making Off) – Blu Ray Rip, 6 gb.

https://www.youtube.com/watch?v=dE-mxVxFXLghttps://www.youtube.com/watch?v=gyDb4szpWmchttps://www.youtube.com/watch?v=9r7X3f2gFz4

APRECIE TAMBÉM:

https://www.youtube.com/watch?v=X0EOxxKrUFc

Publicado em: 28/09/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes